行星分异是塑造类地行星内部结构与演化历史的关键过程。在此过程中,岩浆洋阶段的硫化物分离直接控制了亲硫元素的迁移与分配,是理解行星早期演化的重要环节。火星作为类地行星,其演化路径为我们研究行星分异提供了一个关键窗口。目前,火星陨石是唯一可获取的火星样品,其中保存了关于其岩浆洋演化与地幔形成的珍贵记录。由于铜同位素在硫化物与硅酸盐熔体间分配时表现出显著的分馏效应,它已成为追踪岩浆演化期间硫化物分离过程的有效示踪剂。

中国科学院地球化学研究所月球与行星科学研究中心的研究团队与中国地质大学(北京)的研究团队合作,选取了13块辉玻无球粒陨石(shergottite)和2块辉橄无球粒陨石(nakhlite)样本进行全岩铜同位素分析。基于主量和微量元素数据,研究团队筛选出8块能代表火星幔铜同位素组成的辉玻无球粒陨石,并据此将整体硅酸盐火星的铜同位素组成制约为δ65Cu = -0.03 ± 0.08‰ (相对于NIST 976)。该值显著重于由球粒陨石估算的火星初始值(-0.30 ± 0.09‰),表明火星在演化过程中发生了明显的铜同位素分馏。

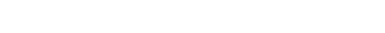

该研究构建了一个两阶段核心形成模型。该模型以火星的初始球粒陨石组成(building blocks)为基础,首先模拟了金属核分离过程中硫与铜的分配行为及铜同位素分馏,并借助中等挥发性元素钾来评估气化损失对铜含量与同位素组成的影响。随后,利用热力学计算软件alphaMELTS 1.9模拟火星岩浆洋结晶过程中的主量元素演化,再结合硫饱和时的硫含量(SCSS)的参数化模型,确定了硫化物开始析出的时机。计算结果表明,当岩浆洋结晶度达到约89%时,残余熔体进入硫饱和状态,硫化物熔体开始形成并向核部迁移。然而,铜同位素制约显示,在残余岩浆洋的深度浅于约102–105 km时,较低的温度抑制了硫化物熔体的下渗。尽管在残余熔体更浅时形成的硫化物熔体仍可能向下运移,却无法进入地核,而是被固存于火星的硅酸盐幔中。这一机制导致火星幔相对富集重的铜同位素,而随后较弱的地幔对流则促成了不均一火星幔的形成(图1)。

图1 火星岩浆洋演化示意图

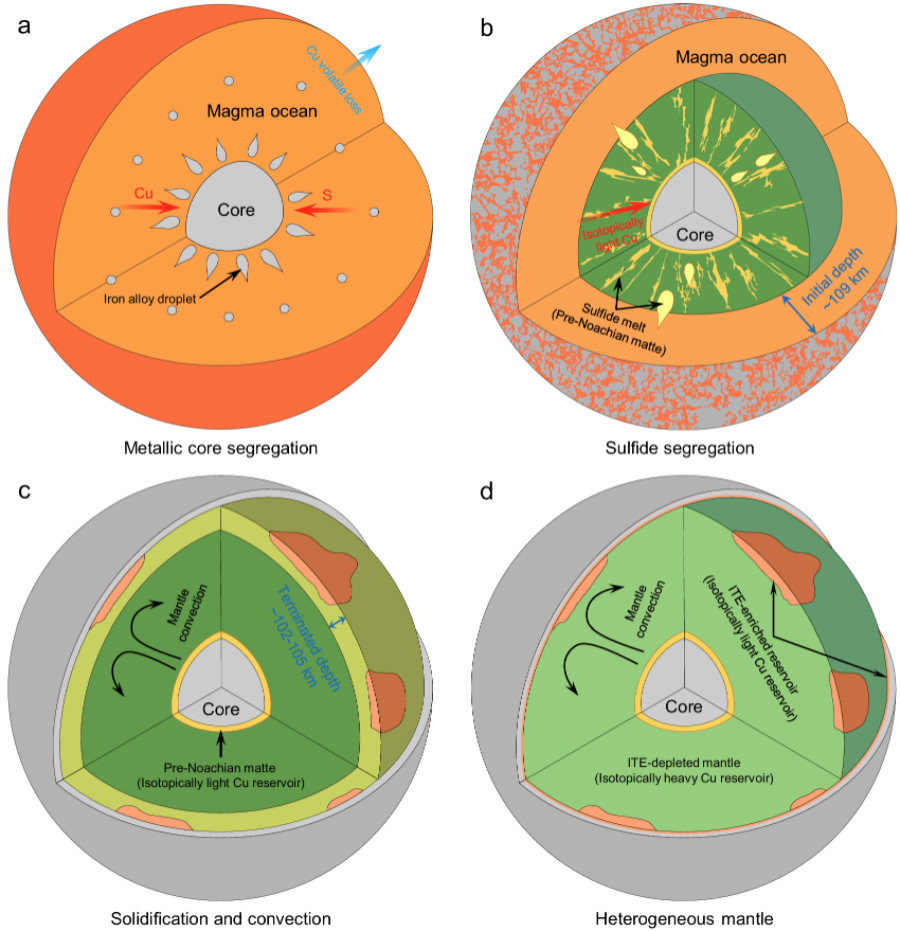

基于铜同位素的约束,本研究估算出火星地幔的硫丰度上限为400–443 μg/g,相应的铜丰度为6–8 μg/g(图2)。该贫硫特性与火星火成岩中常见的硫不饱和演化历史相吻合。

图2 残余熔体中Cu-S亏损与δ65Cu之间的协同变化(数值换算为整体硅酸盐火星平均值)

该研究首次将铜同位素系统应用于火星核幔分异过程的研究,揭示硫化物分离是控制火星早期亲硫元素行为的关键机制,为理解类地行星的形成与分异提供了新的视角。

上述研究成果以“Martian differentiation history inferred from copper isotopes”为题,发表于《Nature Communications》期刊。文章作者:王得亮、朱丹、许英奎(通讯作者)、王水炯、李世杰(通讯作者)、刘梓如、李阳、李智、唐红、李雄耀、刘建忠。

论文信息:De-Liang Wang, Dan Zhu, Ying-Kui Xu, Shui-Jiong Wang, Shi-Jie Li, Zi-Ru Liu, Yang Li, Zhi Li, Hong Tang, Xiong-Yao Li & Jian-Zhong Liu., 2025. Martian differentiation history inferred from copper isotopes. Nature Communications 16, 9298.

文章DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64331-z

网站链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64331-z

该研究得到了中国科学院重点研发计划项目(2022YFF0503100和2024YFF0807500),国家自然科学基金项目(42373020, 42173046和42073062),民用航天预先研究项目(D020202),贵州省高层次创新型人才项目(GCC [2022] 017-1),中央高校基本科研业务费“深时数字地球前沿科学中心”“深时数字地球”中央高校科技领军人才团队项目(2652023001),和中国科学院战略性先导科技专项项目(XDA0430303)的资助。

(月球中心 王得亮、许英奎/供稿)